Храм Воскресения Словущего

Интерьер храма Воскресения.

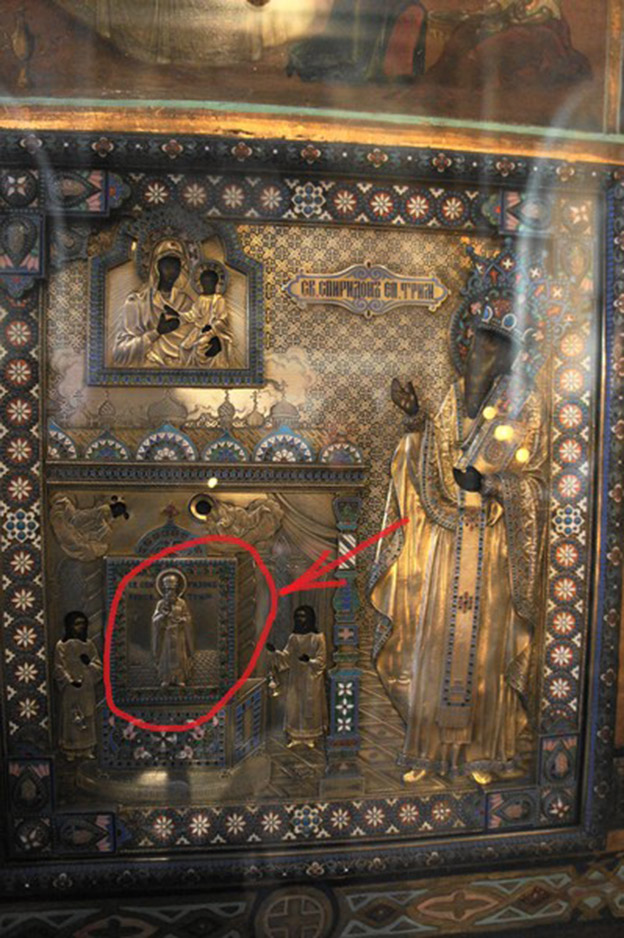

Икона с частицей мощей св. Спиридона Тримифунтского

из храма Воскресения Словущего

Ковчег с мощами св. Спиридона Тримифунтского

находится в центре большой иконы с левой и правой сторон которой

расположены частицы мощей других святых. Икона чудотворная. С ней

связано много удивительных историй. Вот одна из них. Как то раз одна

работница храма пришла помолиться перед иконой св. Спиридона.

Неожиданно во время молитвы плотно закрытый (и находящийся под

стеклом)

ковчег с мощами святого сам собою отворился. На чудо сбежались

посмотреть все молящиеся. Позвали батюшку и спросили, что с этим

делать? Батюшка сказал, пусть тот, кто открыл дверцу, её и закроет.

Каково же было всеобщее удивление, когда та же самая работница храма

помолилась ещё раз, и дверца закрылась.

Красным кругом на иконе

обозначен ковчег с мощами св. Спиридона Тримифунтского

Видео

История храма Воскресения Словущего на Успенском

Вражке

Первое упоминание о храме датируется 1548 годом. Это

была деревянная церковь, которая сгорела в 1629 году. На ее месте в

1634 году был построен существующий каменный храм. Почти два века

храм простоял без изменений, в 1816-1820 годах были перестроены

трапезная и колокольня.

С 1620 года рядом с церковью находился храм пророка Елисея, построенный в память встречи царем Михаилом Феодоровичем своего отца Патриарха Филарета, возвращавшегося из польского плена. Храм сгорел в 1812 году и был возобновлен как придел к храму Воскресения Словущего в 1820 году. Во второй половине XIX века были растесаны окна храма, получившие килевидные штукатурные обрамления в русском стиле. В 1897 году верхние ярусы колокольни заменили новыми в псевдоклассических формах, после чего здание приобрело современный облик. В 1930 годах храм не закрывался (благодаря многочисленным просьбам известных артистов, живших рядом с ним на улице Неждановой), но колокола были сняты. В 1963-1964 годах, 1979 году и 1982-1986 годах в храме были проведены реставрационные работы.

Происхождение названия

В XVI веке на месте современного Брюсова переулка, между улицами Никитской и Тверской, проходил глубокий длинный овраг, рядом с которым издавна существовал деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. От названия храма это место Москвы (или, как говорили в старину, "урочище") получило наименование "Успенского вражка" (оврага). Данное урочище было древнейшим в так называемом "Белом городе" Москвы.

Посвящен

же храм празднику Воскресения Словущего.

Что

означает «Воскресение словущее»? «Воскресение словущее» —

простонародное название дня, посвященного воспоминанию обновления

(освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, воздвигнутого

на Голгофе равноапостольной царицей Еленой, которая очистила и

обновила это святое, но оскверненное место (после разорения

Иерусалима император Адриан устроил на Голгофе языческое капище,

посвященное богине Венере). Храм был освящен 13 сентября 335 года

(по юлианскому календарю). Этот праздник в народе называют

«Воскресение словущее», так как он может приходиться на любой день

недели, но называется (слывёт) «воскресением». То есть этот праздник

лишь слывет, называется Воскресением, в отличие от собственно

Праздника Светлого Христова Воскресения - Пасхи

Святыни

Икона Божией Матери "Взыскание

погибших" (написана в 1802 году, перенесена из снесенного в 1930

годах Храма Рождества Христова в Палашах);

образ святого Спиридона, епископа Тримифунтского.

Приделы

Воскресения Словущего (главный),

Пророка Елисея (южный), Николай Чудотворца (северный).

Интересные факты

Перед иконой "Взыскание погибших"

венчались Марина Цветаева и Сергей Эфрон.

Икона "Взыскание погибших" попала в храм после революции, из церкви Рождества Христова, что в Палашах. Туда же, по легенде, ее принес прихожанин, который, будучи вдовцом, один воспитывал дочерей и постоянно молился об их благополучии. Когда его молитвы были услышаны и судьба детей была устроена, он передал икону в храм.

Адрес храма:

Москва, Брюсов переулок, д. 15/2По материалам сайта: http://msobolevsky.livejournal.com/3981.html  |

Икона с частицей мощей св. Спиридона Тримифунтского в московском храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке (Воскресенская церковь).

Паломничество будущего патриарха Кирилла к мощам св. Спиридона

21 декабря 2004 года на острове Корфу (Греция) митрополит Смоленский

и Калининградский Кирилл совершил литургию в храме во имя святителя

Спиридона Тримифунтского, где пребывают мощи этого святого. За

литургией митрополиту Кириллу сослужили епископ Балтийский Серафим и

члены паломнической группы Русской Православной Церкви в священном

сане.

По завершении богослужения митрополит Смоленский и

Калининградский Кирилл обратился к присутствовавшим в храме с

архипастырским словом:

«Для Бога нет ни времени, ни пространства, ибо Он – вне нашего физического мира. И все, что близко к Богу, также преодолевает законы человеческого бытия. Мы дивимся совершающимся порой чудесам, но для Вседержителя чудо обычно, поскольку Он Сам есть Закон, и все иные законы физического и духовного мира исходят и зависят от Него.

Если совершается нечто, что противоречит физическим законам, человеческой логике, житейскому опыту, некоторые люди, не находя рационального объяснения случившемуся, приходят к мысли, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Для верующего же человека чудо естественно, ибо он вместе со всей Церковью воспевает Господу: «Ты еси Бог, творяй чудеса». Бог – Источник и Податель жизни, Источник всякого закона.

«Для Бога нет ни времени, ни пространства, ибо Он – вне нашего физического мира. И все, что близко к Богу, также преодолевает законы человеческого бытия. Мы дивимся совершающимся порой чудесам, но для Вседержителя чудо обычно, поскольку Он Сам есть Закон, и все иные законы физического и духовного мира исходят и зависят от Него.

Если совершается нечто, что противоречит физическим законам, человеческой логике, житейскому опыту, некоторые люди, не находя рационального объяснения случившемуся, приходят к мысли, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Для верующего же человека чудо естественно, ибо он вместе со всей Церковью воспевает Господу: «Ты еси Бог, творяй чудеса». Бог – Источник и Податель жизни, Источник всякого закона.

То, что мы в далекой России покланяемся святителю

Спиридону Тримифунтскому, который отошел ко Господу почти 1700 лет назад,

который никогда не был связан с нашей страной хотя бы потому, что

тогда еще России не было, даже славянские народы к тому времени еще

не сформировались. Однако память об этом святом бережно сохраняется

в нашем народе, и многочисленные русские паломники приезжают на

Корфу, чтобы поклониться его нетленным святым останкам.

Святые мощи, которые являются проводниками благодати, – это тоже чудо Божие. Молясь перед мощами и чудотворными иконами, мы получаем от Бога просимое.

Люди неверующие и даже некоторые христиане не понимают, почему Церковь Православная поклоняется честным мощам и святым иконам. Нам говорят: «Что же может исходить от доски, на которую нанесено изображение, или от останков умершего человека? Благодать – от Бога, как же она может исходить от физических предметов? Некоторые даже обвиняют нас в идолопоклонстве за то, что мы поклоняемся святым образам и останкам угодников Божиих.

Ответ на эти обвинения очень прост: Бог – Источник жизни и Причина всего творения. Для того, чтобы действовали физические законы, перемещались в пространстве планеты, функционировали живые организмы, необходима энергия, и эту Божественную энергию мы и называем благодатью Святого Духа. Благодать пронизывает собой все творение: живое и неживое, и человеческое сознание, и мертвые камни. В этом смысле весь мир облагодатствован Богом. На каждом предмете пребывает Божественная энергия, потому что без этого дара они просто не существовали бы.

Святые мощи, которые являются проводниками благодати, – это тоже чудо Божие. Молясь перед мощами и чудотворными иконами, мы получаем от Бога просимое.

Люди неверующие и даже некоторые христиане не понимают, почему Церковь Православная поклоняется честным мощам и святым иконам. Нам говорят: «Что же может исходить от доски, на которую нанесено изображение, или от останков умершего человека? Благодать – от Бога, как же она может исходить от физических предметов? Некоторые даже обвиняют нас в идолопоклонстве за то, что мы поклоняемся святым образам и останкам угодников Божиих.

Ответ на эти обвинения очень прост: Бог – Источник жизни и Причина всего творения. Для того, чтобы действовали физические законы, перемещались в пространстве планеты, функционировали живые организмы, необходима энергия, и эту Божественную энергию мы и называем благодатью Святого Духа. Благодать пронизывает собой все творение: живое и неживое, и человеческое сознание, и мертвые камни. В этом смысле весь мир облагодатствован Богом. На каждом предмете пребывает Божественная энергия, потому что без этого дара они просто не существовали бы.

Но когда мы, взирая на святую икону, с верою молимся тому, кто изображен на ней, когда мы вкладываем силу нашей веры в эту молитву, тем более, когда молитву совершает не один человек, но тысячи и тысячи людей на протяжении долгих лет, Бог являет великое знамение Своей милости. По нашим молитвам Господь дает знак Своего присутствия через святую икону, а мощи являются также знаком особой благодати, почивающей на праведнике, чьи останки мы почитаем. «Кости ваши расцветут» (Ис. 66. 14), – говорится в Священном Писании о праведниках.

Однако, поклоняясь святым иконам и мощам, мы должны избегать обрядоверия, к сожалению, иногда присущего религиозной жизни некоторых людей. Так, даже раскол в Русской Церкви произошел не из-за расхождения в вопросах веры, а из-за обрядов. Обрядоверие опасно, ибо является подобием магии, оккультизма.

Чтобы пояснить различие между верой и магией, приведу пример. Господь, создав людей по образу и по подобию Своему и поселив их в раю, сказал, что они предназначены к тому, чтобы уподобиться Ему. Для этого Бог дал людям заповедь послушания: Он требует от них жизненного подвига, внутренней работы. Но приходит диавол-искуситель и говорит первым людям: не нужно подвига – съешьте от этого древа, и будете как боги. Господь призвал человека стать подобным Ему, и дьявол предлагает людям «стать, как боги», но не через подвижничество, не через веру и молитву, а лишь посредством вкушения плода с древа познания добра и зла.

Желание овладеть некой силой или даже получить спасение не в

результате внутренней работы и подвига, а благодаря использованию

некоторых предметов и совершению определенных ритуалов, называется

магией, оккультизмом или колдовством.

Поклоняясь святым мощам и чудотворным иконам, мы не должны думать, что своими действиями автоматически приобретаем спасение. Я вспоминаю разговор со своей соседкой по лестничной площадке в то время, когда я еще жил в Петербурге вместе с родителями. Однажды она приходит ко мне и говорит: «Да что же это происходит! Ставила я, ставила свечки святителю Николаю, а брата моего взяли и посадили». Такое магическое сознание характерно для многих людей: если свечку поставил, ничего плохого не может произойти, если икону поцеловал, уже спасен.

Мы должны понимать, что Бог спасает нас Своей благодатью. «Благодатью вы все спасены через веру», – говорит апостол Павел и добавляет: «Сие не от вас: Божий дар, не от дел, дабы никто не хвалился» (Еф. 2. 8-9).

Мы с благоговением должны почитать святые мощи, прикладываться к ним, лобызать святые иконы, молиться перед ними, но помнить, что Бог не спасет нас автоматически, но лишь в ответ на нашу веру и на наш жизненный подвиг. Поэтому, посещая святые места во время паломничества, мы должны не только молиться, но и размышлять о своей жизни. Мы должны возвратиться из путешествия к святым местам с осознанием того, что в нашей жизни произошло нечто важное, мы должны дать Господу обещание стараться жить иначе: делать больше добра, говорить правду, чураться зла, не делать плохого другому человеку, не осуждать ближнего, не завидовать ему, сохранять чистоту сердечную и плотскую».

Митрополит Кирилл обратился с приветствиями к русским паломникам, собравшимся в храме, пожелав им получить дар благодати от святых мощей, от святых икон, через молитву перед святынями, а также пожелал крепости сил и духа, помощи Божией в борьбе со страстями. «Пусть Господь всех нас благословит молитвами святителя и чудотворца Николая Мирликийского и святителя Спиридона Тримифунтского, – сказал Владыка Кирилл.

«Хотел бы сердечно поблагодарить Владыку Нектария, митрополита Керкирского, Паксийского и Диапонтийских островов, и настоятеля этого святого храма за то, что мы имели возможность здесь помолиться; благодарю наших греческих братьев и сестер за совместную молитву, – сказал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. – Мы единая Церковь, единый народ Божий, а это значит, что и в повседневной жизни единоверные русский и греческий народы должны быть ближе друг ко другу. Пусть благословение Божие пребывает над Россией и Грецией!»

Поклоняясь святым мощам и чудотворным иконам, мы не должны думать, что своими действиями автоматически приобретаем спасение. Я вспоминаю разговор со своей соседкой по лестничной площадке в то время, когда я еще жил в Петербурге вместе с родителями. Однажды она приходит ко мне и говорит: «Да что же это происходит! Ставила я, ставила свечки святителю Николаю, а брата моего взяли и посадили». Такое магическое сознание характерно для многих людей: если свечку поставил, ничего плохого не может произойти, если икону поцеловал, уже спасен.

Мы должны понимать, что Бог спасает нас Своей благодатью. «Благодатью вы все спасены через веру», – говорит апостол Павел и добавляет: «Сие не от вас: Божий дар, не от дел, дабы никто не хвалился» (Еф. 2. 8-9).

Мы с благоговением должны почитать святые мощи, прикладываться к ним, лобызать святые иконы, молиться перед ними, но помнить, что Бог не спасет нас автоматически, но лишь в ответ на нашу веру и на наш жизненный подвиг. Поэтому, посещая святые места во время паломничества, мы должны не только молиться, но и размышлять о своей жизни. Мы должны возвратиться из путешествия к святым местам с осознанием того, что в нашей жизни произошло нечто важное, мы должны дать Господу обещание стараться жить иначе: делать больше добра, говорить правду, чураться зла, не делать плохого другому человеку, не осуждать ближнего, не завидовать ему, сохранять чистоту сердечную и плотскую».

Митрополит Кирилл обратился с приветствиями к русским паломникам, собравшимся в храме, пожелав им получить дар благодати от святых мощей, от святых икон, через молитву перед святынями, а также пожелал крепости сил и духа, помощи Божией в борьбе со страстями. «Пусть Господь всех нас благословит молитвами святителя и чудотворца Николая Мирликийского и святителя Спиридона Тримифунтского, – сказал Владыка Кирилл.

«Хотел бы сердечно поблагодарить Владыку Нектария, митрополита Керкирского, Паксийского и Диапонтийских островов, и настоятеля этого святого храма за то, что мы имели возможность здесь помолиться; благодарю наших греческих братьев и сестер за совместную молитву, – сказал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. – Мы единая Церковь, единый народ Божий, а это значит, что и в повседневной жизни единоверные русский и греческий народы должны быть ближе друг ко другу. Пусть благословение Божие пребывает над Россией и Грецией!»

С сайта http://www.mospat.ru/

Святитель Спиридон Тримифунтский и Россия. Архимандрит Августин (Никитин).

12 (25) декабря вся Полнота Православной Церкови чтит память одного

из своих величайших святых - святителя и чудотворца

Спиридона,

епископа Тримифунтского.

Русские паломники, посещавшие православный Восток, издавна стремились поклониться мощам свт. Спиридона. Этот святой, прославленный Православной Церковью, родился на Кипре «от родителей простого звания». После смерти жены Спиридон за святость жизни был избран во епископа города Тримифунта (Кипр). Он присутствовал на Первом Вселенском Соборе в 325 г. в Никее. Здесь, несмотря на отсутствие всякой учености, Спиридон простым изложением веры опроверг защитников арианства и убедил одного знаменитого философа в истине православного учения. Скончался свт. Спиридон в 348 г.

Русские паломники, посещавшие православный Восток, издавна стремились поклониться мощам свт. Спиридона. Этот святой, прославленный Православной Церковью, родился на Кипре «от родителей простого звания». После смерти жены Спиридон за святость жизни был избран во епископа города Тримифунта (Кипр). Он присутствовал на Первом Вселенском Соборе в 325 г. в Никее. Здесь, несмотря на отсутствие всякой учености, Спиридон простым изложением веры опроверг защитников арианства и убедил одного знаменитого философа в истине православного учения. Скончался свт. Спиридон в 348 г.

Как сообщается в греческом Часослове, мощи свт. Спиридона были перенесены из Тримифунта в Константинополь около середины VII века, из-за нашествия на Кипр арабских войск. Спасаясь от «агарян», тримифунтцы бежали с мощами свт. Спиридона в Константинополь. Здесь эти мощи сохранялись в храме Святых Апостолов.

Именно здесь, в храме свв. Апостолов, мощам свт. Спиридона поклонялись русские богомольцы. Один из них, чье имя до нас не дошло, побывал в Царьграде в конце XIII- начале ХIV вв. «Апостольская церковь очень велика, - сообщал русский богомолец. - В ней лежат нетленные тела Спиридона и Полуекта, с левой стороны алтаря в кивотах. Позади алтаря находится гроб Елены, матери царя Константина, и гроб Иоанна Златоуста». [1] Другой русский паломник, Стефан Новгородец, побывал в Константинополе в 1348-49 гг. «Пошли на гору к Апостольской церкви и тут поклонились мощам святого Спиридона», - пишет он в своем «Хождении». [2]

А еще через 40 лет у мощей свт. Спиридона молился посланец из Смоленска - Игнатий. Он побывал здесь в 1389 году «месяца июля в 1-й день». «Пошли к Апостольской церкви, поклонились и целовали святой столп, на нем же был бит Иисус Христос, - пишет Игнатий Смольнянин. - Тут же в приделе лежат святые Спиридон и Полиевкт и мощи святых Иоанна Златоуста, Григория Богослова, в каменных ковчегах запечатанные». [3]

Сходные сведения о мощах свт. Спиридона оставил в своих записях диакон Троице-Сергиева монастыря Зосима, в 1419-1422 гг. обошедший Царьград, Афон и Палестину. «В святой церкви Апостолов стоит столбец, к которому евреи привязывали Христа, и другой столбец небольшой, у него плакал апостол Петр, когда отрекался от Христа, - сообщает Зосима. - В этой же церкви великий лежит Спиридон». [4]

В 1453 году столица Византии пала под натиском турок, после чего священник Григорий Полиевкт, взяв с собой чтимые мощи, отправился сначала в Сербию, а в 1456 г. он перевез их на остров Корфу. Русские паломники, бывавшие на этом острове, стремились, как и прежде, посетить чтимые мощи свт. Спиридона. В 1725 г., едва ли не в числе первых отечественных паломников, здесь побывал «киевский пешеходец» Василий Григорович Барский. В те годы остров Корфу входил в «сферу интересов» Венеции (1386-1797). В.Г. Барский подробно описывает свои впечатления о христианских традициях на Корфу и о поклонении мощам свт. Спиридона. [5]

Особый период в истории храма, где почивали мощи свт. Спиридона, связан с борьбой ряда европейских держав за влияние на Средиземноморье. В 1797 г. о. Корфу, как и другие Ионические острова, был занят французскими войсками, которые изгнали отсюда венецианцев. Но их правление продолжалось недолго, и население Ионических островов жаждало ухода французов. Осенью 1798 г. народ поднялся на борьбу, на помощь восставшим пришла православная Россия.

В 1799 г., когда А.В. Суворов освободил от французских войск Италию, вице-адмирал Ф.Ф. Ушаков, командуя соединенным российским и турецким флотом, покорил о. Корфу; 22 февраля 1799 г. французский гарнизон Корфу капитулировал. За эту блестящую победу Ф.Ф. Ушаков получил чин адмирала. Когда Суворов получил известие о взятии Корфу, он сказал: «Сожалею, что не был при этом хотя бы мичманом». [6] «Французские флаги на крепостях и судах были спущены, а неприступная Корфу узрела в первый раз на стенах своих победоносный флаг Российской империи», - писал один из русских историков в ХIХ в. [7]

Вечером главнокомандующий в сопровождении командиров российских кораблей отправился на берег, в церковь святителя и чудотворца Спиридона для совершения благодарственного молебна за победу. «Победители, окруженные народом, с шествующими впереди крестами при колокольном звоне и беспрерывной ружейной пальбе жителей, дошли до соборной церкви свт. Спиридона, где и происходило богослужение, - вспоминал один из участников этого торжества. - Молебствие совершил протоиерей здешний. Нельзя было взирать без умиления на два народа, столь друг от друга отдаленные и соединившиеся по чрезвычайным политическим переворотам в одной церкви, для прославления одним и тем же Крестом Всевышнего, даровавшего одному победу, а другому освобождение от несносного чужестранного ига». [8]

Прием, оказанный Ф.Ф. Ушакову простыми верующими, был самый радушный. Русские матросы, «не зная греческого языка, довольствовались кланяться на все стороны и повторяли: «Здравствуйте, православные!», на что греки отвечали громким «ура!», - пишет тот же автор. - Тут всякий мог удостовериться, что ничто так не сближает два народа, как вера, и что ни отдаленность, ни время, ни обстоятельства не расторгнут никогда братских уз, существующих между русскими и единоверцами их». [9]

Освободив в 1799 г. о. Корфу от французов, вице-адмирал Ф.Ф. Ушаков проявил особое уважение к памяти св. Спиридона. Местные жители особо почитали этого святого, в особенности после успешного отражения атаки турецких войск в 1716 г. Поэтому ежегодно 12 декабря (ст. ст.) в честь свт. Спиридона в городе Корфу проводились празднества. Открытые мощи, поставленные на ноги, в золотом кивоте, при пальбе из крепостных пушек и с судов, обносились вокруг города. Церковь свт. Спиридона считалась богатейшей на Востоке, и не только греки, но и католики присылали в нее пожертвования. Там были огромные золотые и серебряные паникадила, принесенные в дар Венецианской республикой, было много драгоценных вкладов императрицы Екатерины II и императора Павла I. [10] 27 марта 1799 г., в первый день Пасхи, адмирал Ушаков назначил большое торжество, пригласив духовенство совершить крестный ход с выносом мощей свт. Спиридона. О том, как проходило это празднество, сообщает биограф Ф.Ф. Ушакова Р. Скаловский: «В избранный адмиралом день, 27 марта, народ собрался со всех деревень и ближайших островов; русские войска были расставлены по обеим сторонам пути, по которому должна была идти процессия, и часть их расположилась на главной площади. Гробницу и балдахин поддерживали наши генералы, штаб- и обер-офицеры и первые лица города. Ее обнесли вокруг крепостных строений, и в это время из всех крепостей производилась пальба; войско стреляло беглым огнем из ружей. Ввечеру весь город был иллюминован, и народ беспрерывно восклицал: «Виват! Государь наш избавитель Павел Петрович!» [11]

Предоставив жителям Ионических островов права широкого самоуправления, Россия содействовала образованию нового государства. 12/27 января 1801 г. на Корфу с почестями был снят флаг России, а 13/26 состоялась торжественная церемония поднятия Ионического флага.

Но тем не менее, в том же 1801 г. кафедральный собор и мощи свт. Спиридона были приняты под особое покровительство России, в знак чего над западными вратами был поставлен императорский герб. Такой же герб находился над местом, где, как победитель, восседал адмирал Ушаков. Перед гербами беспрестанно теплились лампады. [12]

Мощь российского флота в Средиземноморье была большой, но отнюдь не

решающей. Российскому правительству приходилось учитывать общую

расстановку сил на европейском континенте. Наполеоновские войска

угрожали европейским государствам, и в результате сложных

дипломатических переговоров в 1807 г. Наполеон и Александр I

подписали Тильзитский договор, согласно одному из условий которого

Ионические острова снова должны были перейти под власть Франции.

7/20 августа 1807 г. на о. Корфу вступил французский гарнизон. С

этого времени покровительство России храму и мощам св.

Спиридона

стало лишь символическим. 4 сентября 1807 г. адмирал Сенявин «пошел

поклониться в последний раз благодетельствовавшим нам мощам св.

Спиридона», - писал очевидец этих событий. [13]

Франция владела Ионическими островами по 1814 г. Позднее этот архипелаг взяла под свое покровительство Великобритания, и лишь в 1864 г. острова были воссоединены с независимой Грецией. Многие русские паломники бывали на Корфу и в «английский» период, и после его завершения. Они направлялись в храм свт. Спиридона, и ныне украшающий город Корфу. Церковь была построена в 1590 г. на месте более древнего храма, посвященного памяти того же святителя. Гробница свт. Спиридона, изготовленная в XIX в. по специальному заказу в Вене, по-прежнему находится справа от алтаря. По давней традиции мощи святителя четырежды в году обносят с крестным ходом вокруг города.

Примечания

[1] Книга хождений. Записки русских путешественников ХI-ХV вв. М., 1984. Анонимное хождение в Царьград. с. 265.

[2] Там же. Из странствия Стефана Новгородца. с. 274.

[3] Там же, с. 280.

[4] Там же, с. 300-301.

[5] Странствования В.Г. Барского по святым местам Востока. Ч. I. СПб, 1886, с. 192-195.

[6] Висковатов А. Блокада и осада Корфу, 1798-I799 гг. СПб, 1828, с. 40.

[7] Там же, с. 38.

[8] Записки флота капитан-лейтенанта Егора Метаксы (1798-1799 гг.). СПб, 1915, с. 220.

[9] Там же, с. 220.

[10] Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф.Ф. Ушакова. Ч. I-II. СПб, 1856, с. 328.

[11] Там же, с. 328 (примечание).

[12] Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Д.Н. Сенявина. Ч. II. СПб, 1836, С. 86.

[13] Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб, 1819, с. 233.

Франция владела Ионическими островами по 1814 г. Позднее этот архипелаг взяла под свое покровительство Великобритания, и лишь в 1864 г. острова были воссоединены с независимой Грецией. Многие русские паломники бывали на Корфу и в «английский» период, и после его завершения. Они направлялись в храм свт. Спиридона, и ныне украшающий город Корфу. Церковь была построена в 1590 г. на месте более древнего храма, посвященного памяти того же святителя. Гробница свт. Спиридона, изготовленная в XIX в. по специальному заказу в Вене, по-прежнему находится справа от алтаря. По давней традиции мощи святителя четырежды в году обносят с крестным ходом вокруг города.

Примечания

[1] Книга хождений. Записки русских путешественников ХI-ХV вв. М., 1984. Анонимное хождение в Царьград. с. 265.

[2] Там же. Из странствия Стефана Новгородца. с. 274.

[3] Там же, с. 280.

[4] Там же, с. 300-301.

[5] Странствования В.Г. Барского по святым местам Востока. Ч. I. СПб, 1886, с. 192-195.

[6] Висковатов А. Блокада и осада Корфу, 1798-I799 гг. СПб, 1828, с. 40.

[7] Там же, с. 38.

[8] Записки флота капитан-лейтенанта Егора Метаксы (1798-1799 гг.). СПб, 1915, с. 220.

[9] Там же, с. 220.

[10] Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф.Ф. Ушакова. Ч. I-II. СПб, 1856, с. 328.

[11] Там же, с. 328 (примечание).

[12] Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Д.Н. Сенявина. Ч. II. СПб, 1836, С. 86.

[13] Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб, 1819, с. 233.

Тапочки святителя Спиридона (Олеся Николаева)

Одна из «сюжетных» линий повести Олеси

Николаевой «Корфу» - житие святителя

Спиридона Тримифутского,

покровителя острова. Причем это не просто пересказ, но живое,

искреннее и глубокое осмысление чудесных событий, К которому,

думается, и стоит стремиться всем, читающим о жизни того или иного

святого.

Предлагаем некоторые отрывки из повести «Корфу».

...Покровителем Корфу считается святитель Спиридон Тримифунтский, хотя он никогда не жил на этом острове, а жил на Кипре, где нес христианское служение, совершал великие подвиги молитвы и милосердия и чудеса. Но на Корфу были перенесены еще в 1456 году из захваченного мусульманами Константинополя его мощи, и с тех пор он телесно и пребывает здесь, защищая и помогая всем, кто обращается к нему с верой и молитвой.

Я так люблю святителя Спиридона и столько раз чувствовала его любовь, защиту и помощь, что живо ощущаю его присутствие в моей жизни: молитвенно позовешь его - он откликнется. А теперь, здесь, в Керкире, приближаяcь к его мощам и стоя перед ними в ожидании, когда их откроют, я испытываю радость ВСТРЕЧИ. Воистину - "Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых". Это - одно из самых поразительных откровений христианства.

Считается, что это святитель Спиридон в свое время не допустил на остров турок, которые захватывали вокруг все новые и новые земли: в 1531 году янычары, готовясь взять Корфу, обложили его изнурительной осадой. Казалось, падение Керкиры - его главного города - неминуемо. Но жители обратились за помощью к святителю, и турки были разгромлены, несмотря на их значительный численный перевес над защитниками-христианами.

С 1386 по 1791 год здесь господствовали венецианцы, потом ненадолго сюда пришли французы, но в 1799 году русский флот, возглавляемый славным адмиралом Ушаковым, ныне причисленным к лику святых и особо почитаемым здесь, на Корфу, разбил их и освободил остров. А в 1814 году установилось британское господство, воспоминанием о котором остался английский язык: им - уже традиционно - владеют местные жители.

До сих пор чувствуется то, что не турки, а венецианцы на острове задавали тон: столица Корфу Керкира напоминает и Венецию, и Геную, и Падую, и Мальту, а в главных православных храмах - святителя Спиридона и митрополичьем, где хранятся мощи св. царицы Феодоры, на греческом богослужении церковное пение сопровождается органом - очень осторожным, очень деликатным, словно старающимся имитировать человеческий голос. Да и весь корфианский мелос свидетельствует о своей самобытности, о свободе, не знавшей мусульманских притеснений и веяний. И кажется, что здесь с незапамятных времен так и живут древние фиаки, не ведавшие кровопролитий и катастрофического смешения кровей, народ христолюбивый и мирный... Ведь это именно они - фиаки - во главе со своим царем Алкиноем приветили у себя уже почти отчаявшегося хитроумного Одиссея и доставили его наконец-то на родную Итаку.

(...)

Предлагаем некоторые отрывки из повести «Корфу».

...Покровителем Корфу считается святитель Спиридон Тримифунтский, хотя он никогда не жил на этом острове, а жил на Кипре, где нес христианское служение, совершал великие подвиги молитвы и милосердия и чудеса. Но на Корфу были перенесены еще в 1456 году из захваченного мусульманами Константинополя его мощи, и с тех пор он телесно и пребывает здесь, защищая и помогая всем, кто обращается к нему с верой и молитвой.

Я так люблю святителя Спиридона и столько раз чувствовала его любовь, защиту и помощь, что живо ощущаю его присутствие в моей жизни: молитвенно позовешь его - он откликнется. А теперь, здесь, в Керкире, приближаяcь к его мощам и стоя перед ними в ожидании, когда их откроют, я испытываю радость ВСТРЕЧИ. Воистину - "Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых". Это - одно из самых поразительных откровений христианства.

Считается, что это святитель Спиридон в свое время не допустил на остров турок, которые захватывали вокруг все новые и новые земли: в 1531 году янычары, готовясь взять Корфу, обложили его изнурительной осадой. Казалось, падение Керкиры - его главного города - неминуемо. Но жители обратились за помощью к святителю, и турки были разгромлены, несмотря на их значительный численный перевес над защитниками-христианами.

С 1386 по 1791 год здесь господствовали венецианцы, потом ненадолго сюда пришли французы, но в 1799 году русский флот, возглавляемый славным адмиралом Ушаковым, ныне причисленным к лику святых и особо почитаемым здесь, на Корфу, разбил их и освободил остров. А в 1814 году установилось британское господство, воспоминанием о котором остался английский язык: им - уже традиционно - владеют местные жители.

До сих пор чувствуется то, что не турки, а венецианцы на острове задавали тон: столица Корфу Керкира напоминает и Венецию, и Геную, и Падую, и Мальту, а в главных православных храмах - святителя Спиридона и митрополичьем, где хранятся мощи св. царицы Феодоры, на греческом богослужении церковное пение сопровождается органом - очень осторожным, очень деликатным, словно старающимся имитировать человеческий голос. Да и весь корфианский мелос свидетельствует о своей самобытности, о свободе, не знавшей мусульманских притеснений и веяний. И кажется, что здесь с незапамятных времен так и живут древние фиаки, не ведавшие кровопролитий и катастрофического смешения кровей, народ христолюбивый и мирный... Ведь это именно они - фиаки - во главе со своим царем Алкиноем приветили у себя уже почти отчаявшегося хитроумного Одиссея и доставили его наконец-то на родную Итаку.

(...)

Святитель Спиридон не только спасал Корфу от захватчиков-иноверцев,

но и останавливал (дважды) эпидемии чумы, избавлял жителей от

землетрясения, засухи и голода, исцелял от смертельных болезней и

даже - такое тоже бывало - воскрешал из мертвых. Может быть, чудо с

четырьмя миллионами оливковых деревьев - это тоже не без его

участия? Вон албанцы пытались при Энвере Ходже устроить на своих

скалах террасы и насадить виноградники, даже китайцев приглашали в

советчики. Но ничего у них не вышло - виноградники засохли и

остались лишь уродливо перерытые голые скалы.

...Или в Албании это потому, что именно сюда, когда она называлась еще Иллирией, был некогда отправлен в ссылку злочестивый Арий после осуждения его ереси на Соборе? Там - Арий, здесь - Спиридон.

(...)

Про святителя Спиридона на Корфу по сей день ходят легенды, будто бы он, пребывая телесно в своем храме, во время литургии поворачивает голову в сторону святого Престола. А по ночам - ходит: ему часто меняют облаченья, и подошвы расшитых тапочек оказываются стоптанными. Кроме того - известно множество свидетельств, когда он исцелял безнадежно больных, предупреждая их о готовящемся чуде своим появлением.

(...)

В житии святителя Спиридона сказано, что он был женат, и жили они с женой благочестиво, родив дочь. А потом жена умерла. И далее после этой спокойной констатации своим чередом описываются дальнейшие события жизни святого. Так и положено в житии, обязывает сам жанр, чтобы не было тут ничего лишнего, ничего психологического. Но на самом-то деле, как бы смирен и кроток он ни был, наверняка ведь и страдал, и плакал, и горевал. Даже Христос, узнав, что Лазарь умер, "восскорбел духом" и "прослезился", потому что, как сказано, "Он любил его" (Ин. 11:33, 35, 36).

Так и Спиридон любил жену - почему бы ему ее-то не любить, когда он любил всех? Именно по любви он, приютив у себя голодного и изнемогающего странника и не имея никакой постной пищи, чтобы его покормить (был пост), угостил его мясом, причем, чтобы тот не смущался, сам разделил с ним трапезу. По любви беседовал с идолослужителем Олимпом, пытаясь отвратить его от языческого заблуждения. По любви давал нуждающимся деньги и пищу. Исцелял, воскрешал из мертвых, усмирял бурю.

Когда жена умерла, у Святителя Спиридона осталась на руках дочка, сирота Ирина, он растил ее, заботился, болел за нее душой, как все добрые родители. А потом и она умерла, как сказано, "в расцвете лет".

Ирина тоже была наверняка очень хорошая, любящая дочь. Какая-то богатая женщина дала ей на хранение свои драгоценности - то есть ей можно было доверять, зная, что она не предаст, не обманет, не поступит низко... Значит, земная жизнь Святителя была полна горя, и много в ней было того, что можно пережить только великим страданием и терпением. Это только нам, издалека, через условный язык жития видится, что святым все давалось легко.

Нет, конечно, разумеется, для верующего человека умерший не сгинул, не пропал, душа его жива, тело ждет воскресения... И все же. Христос ведь знал, что Он вот-вот воскресит умершего Лазаря, а все же не сдержал слез, услышав, что друг его мертв. Значит, и нам не возбраняется плакать от нашей любви, когда плачется, и страдать, и страдание это проходить насквозь.

У меня есть два "жития" святителя Спиридона. Одно - составлено неким греком Михалисом Г. Ликисса, другое - вышло недавно в Москве и написано А.В. Бугаевским. Во втором житии, в отличие от первого, утверждается, что святителю Спиридону, несмотря на явленные им чудеса и свидетельства его прозорливости, так и не удалось обратить в христианство языческого жреца Олимпа. Тот, хотя и относился к Святителю с почтением, все же не принял Христовой веры. И это не менее важный и красноречивый факт жизни святителя Спиридона, чем если бы он все-таки обратил идолослужителя.

Здесь, в решении свободной воли человека, в его личном выборе, - краеугольный камень христианства. Никто и ничто не спасает автоматически. Даже в числе двенадцати ближайших учеников Христовых оказался предатель. У человека до последней минуты жизни нет верных гарантий спасения. Пока не прервется дыхание, с ним остается роковой вопрос его вольного произволения, возможность исповедовать Христа или отречься от Него. До самого смертного часа человеку не дано знать, примет ли его - такого, при всех его заслугах или вовсе без оных - Христос. Единственное, что перекрывает этот страх быть отвергнутым, это - любовь. Любовь ко Христу, которая "не перестанет", которая "все покрывает" и которая верит в милосердие Божье: "всему верит, всего надеется, все переносит".

(...)

У святителя Спиридона было несколько историй, непосредственно связанных с деньгами. Это когда после сильного наводнения к нему пришел разорившийся крестьянин и поведал о своей беде: он обратился к знакомому ему состоятельному человеку и попросил одолжить зерна для посевов с тем, что после урожая он вернет ему это зерно с лихвой. Но тот потребовал от него залог, которого у бедняка не было.

И тогда святитель Спиридон дал ему для залога дивное украшение - золотую змею. Перед такой ценностью владелец амбаров не смог устоять и наделил крестьянина зерном. Тот посеял его и вскоре получил небывалый урожай. Выручив за него немалые деньги, крестьянин на радостях поспешил к богатому землепашцу, чтобы вернуть долг. Но богачу уже так не хотелось расставаться с драгоценностью, что он слукавил: мол, не получал он никогда никакой золотой змеи, в глаза ее не видывал и потому возвращать ничего крестьянину не будет.

Крестьянин поведал эту историю святителю Спиридону, и святой уверил его, что плут вскоре будет наказан. Богач же тем временем решил полюбоваться столь ловко присвоенной драгоценностью и полез в сундук, где она хранилась. Каков же был его ужас, когда он обнаружил вместо золотого изваяния живую змею! Он захлопнул крышку сундука, отыскал крестьянина и, ссылаясь на то, что он только что вспомнил всю эту историю с залогом, предложил вернуть драгоценность в обмен на уплату долга.

Крестьянин принес деньги, а богач подвел его к сундуку и предложил забрать из него то, что там хранилось. Крестьянин отвалил крышку и вытащил оттуда сверкающую золотом литую змею.

Когда крестьянин вернул драгоценность святителю Спиридону, тот пригласил его пойти с ним на огород, где и положил на землю сокровище. После этого он воззвал к Господу с молитвой благодарения, и змея, сослужив свою службу в качестве золотого изделия, превратилась в живую скользкую тварь и тут же уползла по своим змеиным делам. И потрясенный крестьянин понял, что святитель Спиридон, который так хотел ему помочь и сам не имел ничего, что бы можно было отдать в качестве залога, умолил Господа превратить это пресмыкающееся в драгоценный предмет. Ибо - "Господь творит все, что хочет, на небесех и на земли, на морях и во всех безднах" (Пс. 134:6). Но каково же дерзновение святого, какова сила его молитвы!

Это ведь еще и притча об эфемерности стоимости земных вещей...

...Или в Албании это потому, что именно сюда, когда она называлась еще Иллирией, был некогда отправлен в ссылку злочестивый Арий после осуждения его ереси на Соборе? Там - Арий, здесь - Спиридон.

(...)

Про святителя Спиридона на Корфу по сей день ходят легенды, будто бы он, пребывая телесно в своем храме, во время литургии поворачивает голову в сторону святого Престола. А по ночам - ходит: ему часто меняют облаченья, и подошвы расшитых тапочек оказываются стоптанными. Кроме того - известно множество свидетельств, когда он исцелял безнадежно больных, предупреждая их о готовящемся чуде своим появлением.

(...)

В житии святителя Спиридона сказано, что он был женат, и жили они с женой благочестиво, родив дочь. А потом жена умерла. И далее после этой спокойной констатации своим чередом описываются дальнейшие события жизни святого. Так и положено в житии, обязывает сам жанр, чтобы не было тут ничего лишнего, ничего психологического. Но на самом-то деле, как бы смирен и кроток он ни был, наверняка ведь и страдал, и плакал, и горевал. Даже Христос, узнав, что Лазарь умер, "восскорбел духом" и "прослезился", потому что, как сказано, "Он любил его" (Ин. 11:33, 35, 36).

Так и Спиридон любил жену - почему бы ему ее-то не любить, когда он любил всех? Именно по любви он, приютив у себя голодного и изнемогающего странника и не имея никакой постной пищи, чтобы его покормить (был пост), угостил его мясом, причем, чтобы тот не смущался, сам разделил с ним трапезу. По любви беседовал с идолослужителем Олимпом, пытаясь отвратить его от языческого заблуждения. По любви давал нуждающимся деньги и пищу. Исцелял, воскрешал из мертвых, усмирял бурю.

Когда жена умерла, у Святителя Спиридона осталась на руках дочка, сирота Ирина, он растил ее, заботился, болел за нее душой, как все добрые родители. А потом и она умерла, как сказано, "в расцвете лет".

Ирина тоже была наверняка очень хорошая, любящая дочь. Какая-то богатая женщина дала ей на хранение свои драгоценности - то есть ей можно было доверять, зная, что она не предаст, не обманет, не поступит низко... Значит, земная жизнь Святителя была полна горя, и много в ней было того, что можно пережить только великим страданием и терпением. Это только нам, издалека, через условный язык жития видится, что святым все давалось легко.

Нет, конечно, разумеется, для верующего человека умерший не сгинул, не пропал, душа его жива, тело ждет воскресения... И все же. Христос ведь знал, что Он вот-вот воскресит умершего Лазаря, а все же не сдержал слез, услышав, что друг его мертв. Значит, и нам не возбраняется плакать от нашей любви, когда плачется, и страдать, и страдание это проходить насквозь.

У меня есть два "жития" святителя Спиридона. Одно - составлено неким греком Михалисом Г. Ликисса, другое - вышло недавно в Москве и написано А.В. Бугаевским. Во втором житии, в отличие от первого, утверждается, что святителю Спиридону, несмотря на явленные им чудеса и свидетельства его прозорливости, так и не удалось обратить в христианство языческого жреца Олимпа. Тот, хотя и относился к Святителю с почтением, все же не принял Христовой веры. И это не менее важный и красноречивый факт жизни святителя Спиридона, чем если бы он все-таки обратил идолослужителя.

Здесь, в решении свободной воли человека, в его личном выборе, - краеугольный камень христианства. Никто и ничто не спасает автоматически. Даже в числе двенадцати ближайших учеников Христовых оказался предатель. У человека до последней минуты жизни нет верных гарантий спасения. Пока не прервется дыхание, с ним остается роковой вопрос его вольного произволения, возможность исповедовать Христа или отречься от Него. До самого смертного часа человеку не дано знать, примет ли его - такого, при всех его заслугах или вовсе без оных - Христос. Единственное, что перекрывает этот страх быть отвергнутым, это - любовь. Любовь ко Христу, которая "не перестанет", которая "все покрывает" и которая верит в милосердие Божье: "всему верит, всего надеется, все переносит".

(...)

У святителя Спиридона было несколько историй, непосредственно связанных с деньгами. Это когда после сильного наводнения к нему пришел разорившийся крестьянин и поведал о своей беде: он обратился к знакомому ему состоятельному человеку и попросил одолжить зерна для посевов с тем, что после урожая он вернет ему это зерно с лихвой. Но тот потребовал от него залог, которого у бедняка не было.

И тогда святитель Спиридон дал ему для залога дивное украшение - золотую змею. Перед такой ценностью владелец амбаров не смог устоять и наделил крестьянина зерном. Тот посеял его и вскоре получил небывалый урожай. Выручив за него немалые деньги, крестьянин на радостях поспешил к богатому землепашцу, чтобы вернуть долг. Но богачу уже так не хотелось расставаться с драгоценностью, что он слукавил: мол, не получал он никогда никакой золотой змеи, в глаза ее не видывал и потому возвращать ничего крестьянину не будет.

Крестьянин поведал эту историю святителю Спиридону, и святой уверил его, что плут вскоре будет наказан. Богач же тем временем решил полюбоваться столь ловко присвоенной драгоценностью и полез в сундук, где она хранилась. Каков же был его ужас, когда он обнаружил вместо золотого изваяния живую змею! Он захлопнул крышку сундука, отыскал крестьянина и, ссылаясь на то, что он только что вспомнил всю эту историю с залогом, предложил вернуть драгоценность в обмен на уплату долга.

Крестьянин принес деньги, а богач подвел его к сундуку и предложил забрать из него то, что там хранилось. Крестьянин отвалил крышку и вытащил оттуда сверкающую золотом литую змею.

Когда крестьянин вернул драгоценность святителю Спиридону, тот пригласил его пойти с ним на огород, где и положил на землю сокровище. После этого он воззвал к Господу с молитвой благодарения, и змея, сослужив свою службу в качестве золотого изделия, превратилась в живую скользкую тварь и тут же уползла по своим змеиным делам. И потрясенный крестьянин понял, что святитель Спиридон, который так хотел ему помочь и сам не имел ничего, что бы можно было отдать в качестве залога, умолил Господа превратить это пресмыкающееся в драгоценный предмет. Ибо - "Господь творит все, что хочет, на небесех и на земли, на морях и во всех безднах" (Пс. 134:6). Но каково же дерзновение святого, какова сила его молитвы!

Это ведь еще и притча об эфемерности стоимости земных вещей...

Где живёт святитель Спиридон

Святитель

Спиридон Тримифунтский — великий чудотворец, и на Руси

почитался наравне со Святителем Николаем Мирликийским, но так уж

повелось, что к святому Спиридону люди обращались главным образом в

жилищных нуждах. «Помоги, святитель

Спиридон, дом купить, квартиру

снять!.. Помоги хоть какой-нибудь угол для житья найти, помоги

обменяться успешно!..

- Вы даже не представляете, как часто люди обращаются к Тримифунтскому чудотворцу, и как часто он им помогает! — рассказывал мне о. Олег Емельяненко, настоятель ораниенбаумского храма во имя свт. Спиридона. — На выставке «Православная Русь» к нашему стенду подходили десятки людей — и все рассказывали о чудесной помощи святителя.

- Вы что-нибудь записали из этих рассказов?

- Нет, не догадался… Но ведь истории у всех одинаковые: у человека возникают проблемы с жильём — или денег не хватает на покупку квартиры, или боятся, что агенты обманут при обмене, или просто негде жить. Человек обращается к святителю за помощью, обещает как-нибудь отблагодарить его — или жертвой на храм, или молебнами, или хотя бы чтением акафиста. И святитель обязательно помогает. Люди рассказывают мне об этой чудесной помощи и плачут от радости…

Я слушаю батюшку, смотрю вокруг, и в голову мне приходит старая поговорка: «Сапожник без сапог». Мы стоим в деревянном Спиридоновском храме, построенном ещё в 1838 году… С тех пор он успел побывать и складом, и Домом пионеров, и городским спортзалом, а сейчас, если смотреть снаружи, то не сразу и догадаешься, что это храм — бревенчатый барак с обвалившимися пристройками.

- Да, состояние ужасное, — соглашается о. Олег, — но на следующий год у нас намечена реставрация. Вернее, даже не реставрация, а полная перестройка: стены разберём, а на их месте поставим новые. Но, разумеется, храм будет выглядеть точно так, как он и был задуман в царствование Николая I… Нашу церковь ведь уже перестраивали однажды — в конце XIX века, освящали её заново. Кстати, в этом вторичном освящении принимали участи двое будущих святых: о. Иоанн Кронштадтский и о. Философ Орнатский. Верю, что они сейчас молятся за наш храм вместе со святителем Спиридоном.

- Люди рады получить помощь от святителя, а сами, видимо, не спешат ему помочь: у св. Спиридона тоже проблемы с жильём в Ораниенбауме…

- Храм любой помощи будет рад, — говорит батюшка. — Господь и две лепты от вдовицы принял, значит, и нам нельзя брезговать народной помощью… Но вообще-то хотелось бы, чтобы люди сначала просто приехали к нам в гости, просто помолились бы с нами вместе, приложились бы к нашим святыням. Поймите, я не жалуюсь на недостаток прихожан, нет! Но ведь в области нет другого храма, посвящённого Спиридону Тримифунтскому. Где ещё молиться этому великому чудотворцу, как не у нас? Мы каждое утро неукоснительно, ровно в 10 часов читаем акафист святителю — если встать пораньше, то можно поспеть на электричке с Балтийского вокзала. У нас есть частичка сапожек святого Спиридона — я привёз их с о. Корфу…

- А я думал — это частица мощей…

- Нет, это кусочки сапожка. Дело в том, что мощи свт. Спиридона вообще никогда не разделяются. Это удивительные мощи — они весят, как тело взрослого мужчины и даже сохраняют эластичность: такие мощи делить на кусочки как-то рука не поднимается… А сапожки его известны тем, что их три раза в год приходится менять: снашиваются. Монахи на Корфу верят, что святитель ходит по земле, гостит у тех, кому нужна его помощь. Вы знаете, что рака его запирается на ключ. Так вот, иногда монахи хотят отпереть раку, а ключ заедает, не хочет поворачиваться ни за что. Это значит, что святителя в раке нет, он ходит по земле. А в другой раз ключ поворачивается легко, без труда — святитель вернулся. И три раза в год изношенные его сапожки снимают, разрезают на части и раздают верующим. Вот и нашему храму досталось. А ещё у нас есть уникальная вещь: фотография святителя. Вернее, конечно, его мощей. Очень редко монахи разрешают их фотографировать, очень мало таких «портретов» в мире… Один из них — у нас, освящённый на мощах самого чудотворца. Приходите, приложитесь к этой святыне, пропойте с нами акафист… А ещё, если успеете, приезжайте 25 декабря на наш городской праздник. Да, в этот раз день памяти Спиридона Тримифунтского будет отмечаться в Ораниенбауме как городское торжество. Дело в том, что наш храм принадлежал Лейб-Гвардии Волынскому полку, расквартированному в этих местах, а всё, что касается истории этого полка, для жителей Ораниенбаума — свято. 24 декабря состоится светский городской праздник с военными играми, а 25 — торжественная служба в нашей церкви. Будет много почётных гостей из епархии — приходите и вы!

Алексей БАКУЛИН

- Вы даже не представляете, как часто люди обращаются к Тримифунтскому чудотворцу, и как часто он им помогает! — рассказывал мне о. Олег Емельяненко, настоятель ораниенбаумского храма во имя свт. Спиридона. — На выставке «Православная Русь» к нашему стенду подходили десятки людей — и все рассказывали о чудесной помощи святителя.

- Вы что-нибудь записали из этих рассказов?

- Нет, не догадался… Но ведь истории у всех одинаковые: у человека возникают проблемы с жильём — или денег не хватает на покупку квартиры, или боятся, что агенты обманут при обмене, или просто негде жить. Человек обращается к святителю за помощью, обещает как-нибудь отблагодарить его — или жертвой на храм, или молебнами, или хотя бы чтением акафиста. И святитель обязательно помогает. Люди рассказывают мне об этой чудесной помощи и плачут от радости…

Я слушаю батюшку, смотрю вокруг, и в голову мне приходит старая поговорка: «Сапожник без сапог». Мы стоим в деревянном Спиридоновском храме, построенном ещё в 1838 году… С тех пор он успел побывать и складом, и Домом пионеров, и городским спортзалом, а сейчас, если смотреть снаружи, то не сразу и догадаешься, что это храм — бревенчатый барак с обвалившимися пристройками.

- Да, состояние ужасное, — соглашается о. Олег, — но на следующий год у нас намечена реставрация. Вернее, даже не реставрация, а полная перестройка: стены разберём, а на их месте поставим новые. Но, разумеется, храм будет выглядеть точно так, как он и был задуман в царствование Николая I… Нашу церковь ведь уже перестраивали однажды — в конце XIX века, освящали её заново. Кстати, в этом вторичном освящении принимали участи двое будущих святых: о. Иоанн Кронштадтский и о. Философ Орнатский. Верю, что они сейчас молятся за наш храм вместе со святителем Спиридоном.

- Люди рады получить помощь от святителя, а сами, видимо, не спешат ему помочь: у св. Спиридона тоже проблемы с жильём в Ораниенбауме…

- Храм любой помощи будет рад, — говорит батюшка. — Господь и две лепты от вдовицы принял, значит, и нам нельзя брезговать народной помощью… Но вообще-то хотелось бы, чтобы люди сначала просто приехали к нам в гости, просто помолились бы с нами вместе, приложились бы к нашим святыням. Поймите, я не жалуюсь на недостаток прихожан, нет! Но ведь в области нет другого храма, посвящённого Спиридону Тримифунтскому. Где ещё молиться этому великому чудотворцу, как не у нас? Мы каждое утро неукоснительно, ровно в 10 часов читаем акафист святителю — если встать пораньше, то можно поспеть на электричке с Балтийского вокзала. У нас есть частичка сапожек святого Спиридона — я привёз их с о. Корфу…

- А я думал — это частица мощей…

- Нет, это кусочки сапожка. Дело в том, что мощи свт. Спиридона вообще никогда не разделяются. Это удивительные мощи — они весят, как тело взрослого мужчины и даже сохраняют эластичность: такие мощи делить на кусочки как-то рука не поднимается… А сапожки его известны тем, что их три раза в год приходится менять: снашиваются. Монахи на Корфу верят, что святитель ходит по земле, гостит у тех, кому нужна его помощь. Вы знаете, что рака его запирается на ключ. Так вот, иногда монахи хотят отпереть раку, а ключ заедает, не хочет поворачиваться ни за что. Это значит, что святителя в раке нет, он ходит по земле. А в другой раз ключ поворачивается легко, без труда — святитель вернулся. И три раза в год изношенные его сапожки снимают, разрезают на части и раздают верующим. Вот и нашему храму досталось. А ещё у нас есть уникальная вещь: фотография святителя. Вернее, конечно, его мощей. Очень редко монахи разрешают их фотографировать, очень мало таких «портретов» в мире… Один из них — у нас, освящённый на мощах самого чудотворца. Приходите, приложитесь к этой святыне, пропойте с нами акафист… А ещё, если успеете, приезжайте 25 декабря на наш городской праздник. Да, в этот раз день памяти Спиридона Тримифунтского будет отмечаться в Ораниенбауме как городское торжество. Дело в том, что наш храм принадлежал Лейб-Гвардии Волынскому полку, расквартированному в этих местах, а всё, что касается истории этого полка, для жителей Ораниенбаума — свято. 24 декабря состоится светский городской праздник с военными играми, а 25 — торжественная служба в нашей церкви. Будет много почётных гостей из епархии — приходите и вы!

Алексей БАКУЛИН

Пастух и пастырь (Протоиерей Андрей Ткачев)

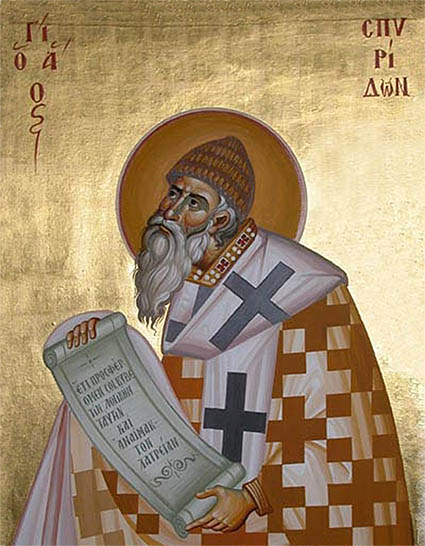

То, что святитель

Спиридон не похож на остальных святителей,

становится понятно даже после первого взгляда на его икону. Древние

святители чаще всего изображаются с непокрытой головой. Таков

Златоуст, таков Василий Великий и многие другие.

Святители поздних эпох кроме привычного архиерейского облачения имеют на голове митры. Митрой украшен Феодосий Черниговский, Тихон Задонский, Иоасаф Белгородский. Перечислять можно долго. А вот Спиридон, современник Николая Чудотворца, не простоволос, но и не в митре. У него на голове — шапочка из овечьей шерсти. Пастухом долгие годы был этот удивительный муж, а когда воля Божия привела его на епископскую кафедру, чтобы пасти словесных овец Христовых, то образ жизни Спиридон не поменял. Крестьянская еда, воздержность в быту, доходящая до бедности, пастушеская шапка — всё это так не похоже на признаки святительского сана. Зато внутренние богатства благодати, которые носил в себе Спиридон, заставляли современников вспоминать имена пророков Илии и Елисея.

IV век, век жизни святителя, был тем временем, когда успокоившаяся от внешних гонений Церковь стала терзаться внутренними болезнями. Ложные учения, ереси стали тревожить умы верующих людей. Эпоха требовала богословского подвига и защиты апостольской веры на отточенном языке философских понятий. Спиридон менее всего подходил для этого. Он был молитвенником, подвижником, праведником, но никак не книжником и не оратором. Однако святой пошёл на Никейский Собор, созванный императором Константином по поводу учения александрийского пресвитера Ария.

Ересь Ария поколебала вселенную. Этот священник дерзнул учить, что Христос не Бог, что Он не равен Отцу и было время, когда Сына Божия не было. Те, кто носил Христа в сердце, содрогнулись, услышав такие слова. Но те, кто ещё не победил свою греховность и кто слишком доверял своему разуму и логике, подхватили Ариево кощунство. Таковых было много. Украшенные внешним знанием, кичливые и говорливые, эти философы страстно доказывали свои мнения. И Спиридон решил вступиться за Истину. Отцы Собора знали, что этот епископ в пастушеской шапке свят, но не искусен в слове. Они удерживали его, опасаясь поражения в диспутах. Но Спиридон совершил нечто неожиданное. Он взял в руки кирпич и, сотворив молитву, сжал его в руках. Слава Тебе, Христе Боже! В руках святого старца вспыхнул огонь, потекла вода и осталась мокрая глина. Кирпич, силою Божией, разложился на свои составные части.

«Смотри, философ, — сказал с дерзновением Спиридон защитнику арианства, — плинфа (кирпич) одна, но в ней — три: глина, огонь и вода. Так и Бог наш един, но три Лица в Нём: Отец, Слово и Дух». Против таких доводов должна была умолкнуть земная мудрость.

Это не единственное чудо святителя, и мы не случайно упомянули ранее имена Илии и Елисея. Великие пророки Израиля всем сердцем служили Богу, и Бог совершал через них удивительные чудеса. Мёртвые воскресали, прокажённые очищались, Иордан разделялся надвое, небо заключалось на годы и отказывалось проливать дождь. Казалось, что Свою власть над сотворённым миром Господь временами отдавал Своим избранникам. Третья и четвёртая Книги Царств подробно рассказывают об этих чудотворцах.

Спиридон был подобен им. Киприоты-земледельцы были счастливы, имея такого архиерея, поскольку небо слушалось святого. В случае засухи молитвы Спиридона приклоняли Бога на милость, и долгожданный дождь поил землю.

Подобно Елисею, который проверил наличие на себе духа Илии, разделив воды Иордана (4 Цар. 2, 14), и святитель повелевал водной стихией. Он шёл однажды в город, чтобы вступиться за несправедливо обвинённого знакомого, и разлившийся ручей угрожал преградить ему дорогу. Святой запретил воде именем Божиим и продолжил путь.

Неоднократно смерть отдавала свою добычу, и по молитвам святого воскресали мёртвые.

Нужно заметить, что житие святителя Спиридона известно нам не полностью, но лишь в небольших фрагментах. И даже то малое, что известно, поражает могуществом силы и славы Божией, действовавшей через этого человека.

Знакомство со святыми и со всем тем сверхъестественным, что было в их жизни, является пробным камнем для человеческого сердца. Очевидно, мы не можем повторить жизнь великих угодников. Но радость о том, что такие люди есть, и вера в то, что описанные чудеса действительны, говорит о том, что мы с ними одного духа. Пусть они, эти святые люди, полны, как море, а мы — как напёрсток, но и в нас, и в них одна и та же живая вода. Если же человек скептичен к слышанному, то вряд ли в его сердце живёт вера в Того, для Кого нет ничего невозможного.

Илия и Елисей — великие святые, но не их именем назывались израильтяне. Отец народа и одновременно отец всех верующих — Авраам. Это его непостижимая преданность Богу стала основой всей последующей священной истории. Одной из главных черт, характеризующих Авраама, было милосердие и странноприимство. Когда мы говорим о Спиридоне, мы всегда вспоминаем праотца, поскольку любовью к нищим и странникам святитель вполне ему уподобился.

Любовь к людям выше чудес. Тот, кто может открывать нуждающимся вместе с сердцем и кошелёк, и двери дома, тот — настоящий чудотворец. Бoльших чудес не надо. А если они и будут, то только при наличии главного чуда — человеколюбия.

Дом Спиридона Тримифунтского не закрывался для странников. Из его кладовой любой бедняк мог взять в долг любое количество пищи. Возвращал долг бедняк когда мог. Никто не стоял рядом и не контролировал количество взятого и возвращённого.

Вместе с тем, жестокие и корыстолюбивые люди в лице Спиридона встречались как бы с Самим Богом, страшным в Своей справедливости. Житие описывает несколько случаев, когда святой наказывал и посрамлял купцов, не стыдившихся наживаться на чужой беде.

Бывает, что человеку нужен не столько Небесный Отец, сколько Небесный «Дедушка», снисходительный к ошибкам и позволяющий порезвиться. Так, современника Спиридона, Николая Чудотворца, с течением веков переодели в Деда Мороза и приспособили к разносу подарков. А ведь Николай не только тайком подарки раздавал. Временами он мог употребить к дерзким грешникам и власть, и силу. Так было при земной жизни. Так продолжается и сейчас, когда души праведных созерцают Христову Славу.

Спиридон добр, как Николай, и как Николай - строг. Одно не бывает без другого. Умеющий любить правду умеет и ненавидеть ложь. Человек неправедно гонимый, человек, чувствующий слабость и беззащитность, в лице Спиридона может найти сильного защитника и скорого помощника. Только пусть сам человек, просящий помощи, не будет несправедлив к ближним, поскольку у святых Божиих нет лицеприятия.

Среди тех радостей, которые дарит человеку христианская вера, есть радость обретения чувства семьи. Верующий никогда не бывает одинок. Вокруг него всегда — облако свидетелей (Евр. 12, 1). Жившие в разные эпохи и в разных местах люди, достигшие Небесного Иерусалима, составляют ныне церковь первенцев, написанных на Небесах (Евр. 12, 23). С любовью наблюдают они за нами, всегда готовые, в ответ на просьбу, прийти на помощь.

Один из них — святитель Спиридон, радость киприотов, керкирская похвала, Вселенской Церкви драгоценное украшение.

(О св. Спиридоне Тримифунтском)

Святители поздних эпох кроме привычного архиерейского облачения имеют на голове митры. Митрой украшен Феодосий Черниговский, Тихон Задонский, Иоасаф Белгородский. Перечислять можно долго. А вот Спиридон, современник Николая Чудотворца, не простоволос, но и не в митре. У него на голове — шапочка из овечьей шерсти. Пастухом долгие годы был этот удивительный муж, а когда воля Божия привела его на епископскую кафедру, чтобы пасти словесных овец Христовых, то образ жизни Спиридон не поменял. Крестьянская еда, воздержность в быту, доходящая до бедности, пастушеская шапка — всё это так не похоже на признаки святительского сана. Зато внутренние богатства благодати, которые носил в себе Спиридон, заставляли современников вспоминать имена пророков Илии и Елисея.

IV век, век жизни святителя, был тем временем, когда успокоившаяся от внешних гонений Церковь стала терзаться внутренними болезнями. Ложные учения, ереси стали тревожить умы верующих людей. Эпоха требовала богословского подвига и защиты апостольской веры на отточенном языке философских понятий. Спиридон менее всего подходил для этого. Он был молитвенником, подвижником, праведником, но никак не книжником и не оратором. Однако святой пошёл на Никейский Собор, созванный императором Константином по поводу учения александрийского пресвитера Ария.

Ересь Ария поколебала вселенную. Этот священник дерзнул учить, что Христос не Бог, что Он не равен Отцу и было время, когда Сына Божия не было. Те, кто носил Христа в сердце, содрогнулись, услышав такие слова. Но те, кто ещё не победил свою греховность и кто слишком доверял своему разуму и логике, подхватили Ариево кощунство. Таковых было много. Украшенные внешним знанием, кичливые и говорливые, эти философы страстно доказывали свои мнения. И Спиридон решил вступиться за Истину. Отцы Собора знали, что этот епископ в пастушеской шапке свят, но не искусен в слове. Они удерживали его, опасаясь поражения в диспутах. Но Спиридон совершил нечто неожиданное. Он взял в руки кирпич и, сотворив молитву, сжал его в руках. Слава Тебе, Христе Боже! В руках святого старца вспыхнул огонь, потекла вода и осталась мокрая глина. Кирпич, силою Божией, разложился на свои составные части.

«Смотри, философ, — сказал с дерзновением Спиридон защитнику арианства, — плинфа (кирпич) одна, но в ней — три: глина, огонь и вода. Так и Бог наш един, но три Лица в Нём: Отец, Слово и Дух». Против таких доводов должна была умолкнуть земная мудрость.

Это не единственное чудо святителя, и мы не случайно упомянули ранее имена Илии и Елисея. Великие пророки Израиля всем сердцем служили Богу, и Бог совершал через них удивительные чудеса. Мёртвые воскресали, прокажённые очищались, Иордан разделялся надвое, небо заключалось на годы и отказывалось проливать дождь. Казалось, что Свою власть над сотворённым миром Господь временами отдавал Своим избранникам. Третья и четвёртая Книги Царств подробно рассказывают об этих чудотворцах.

Спиридон был подобен им. Киприоты-земледельцы были счастливы, имея такого архиерея, поскольку небо слушалось святого. В случае засухи молитвы Спиридона приклоняли Бога на милость, и долгожданный дождь поил землю.

Подобно Елисею, который проверил наличие на себе духа Илии, разделив воды Иордана (4 Цар. 2, 14), и святитель повелевал водной стихией. Он шёл однажды в город, чтобы вступиться за несправедливо обвинённого знакомого, и разлившийся ручей угрожал преградить ему дорогу. Святой запретил воде именем Божиим и продолжил путь.

Неоднократно смерть отдавала свою добычу, и по молитвам святого воскресали мёртвые.

Нужно заметить, что житие святителя Спиридона известно нам не полностью, но лишь в небольших фрагментах. И даже то малое, что известно, поражает могуществом силы и славы Божией, действовавшей через этого человека.

Знакомство со святыми и со всем тем сверхъестественным, что было в их жизни, является пробным камнем для человеческого сердца. Очевидно, мы не можем повторить жизнь великих угодников. Но радость о том, что такие люди есть, и вера в то, что описанные чудеса действительны, говорит о том, что мы с ними одного духа. Пусть они, эти святые люди, полны, как море, а мы — как напёрсток, но и в нас, и в них одна и та же живая вода. Если же человек скептичен к слышанному, то вряд ли в его сердце живёт вера в Того, для Кого нет ничего невозможного.

Илия и Елисей — великие святые, но не их именем назывались израильтяне. Отец народа и одновременно отец всех верующих — Авраам. Это его непостижимая преданность Богу стала основой всей последующей священной истории. Одной из главных черт, характеризующих Авраама, было милосердие и странноприимство. Когда мы говорим о Спиридоне, мы всегда вспоминаем праотца, поскольку любовью к нищим и странникам святитель вполне ему уподобился.

Любовь к людям выше чудес. Тот, кто может открывать нуждающимся вместе с сердцем и кошелёк, и двери дома, тот — настоящий чудотворец. Бoльших чудес не надо. А если они и будут, то только при наличии главного чуда — человеколюбия.

Дом Спиридона Тримифунтского не закрывался для странников. Из его кладовой любой бедняк мог взять в долг любое количество пищи. Возвращал долг бедняк когда мог. Никто не стоял рядом и не контролировал количество взятого и возвращённого.

Вместе с тем, жестокие и корыстолюбивые люди в лице Спиридона встречались как бы с Самим Богом, страшным в Своей справедливости. Житие описывает несколько случаев, когда святой наказывал и посрамлял купцов, не стыдившихся наживаться на чужой беде.

Бывает, что человеку нужен не столько Небесный Отец, сколько Небесный «Дедушка», снисходительный к ошибкам и позволяющий порезвиться. Так, современника Спиридона, Николая Чудотворца, с течением веков переодели в Деда Мороза и приспособили к разносу подарков. А ведь Николай не только тайком подарки раздавал. Временами он мог употребить к дерзким грешникам и власть, и силу. Так было при земной жизни. Так продолжается и сейчас, когда души праведных созерцают Христову Славу.

Спиридон добр, как Николай, и как Николай - строг. Одно не бывает без другого. Умеющий любить правду умеет и ненавидеть ложь. Человек неправедно гонимый, человек, чувствующий слабость и беззащитность, в лице Спиридона может найти сильного защитника и скорого помощника. Только пусть сам человек, просящий помощи, не будет несправедлив к ближним, поскольку у святых Божиих нет лицеприятия.

Среди тех радостей, которые дарит человеку христианская вера, есть радость обретения чувства семьи. Верующий никогда не бывает одинок. Вокруг него всегда — облако свидетелей (Евр. 12, 1). Жившие в разные эпохи и в разных местах люди, достигшие Небесного Иерусалима, составляют ныне церковь первенцев, написанных на Небесах (Евр. 12, 23). С любовью наблюдают они за нами, всегда готовые, в ответ на просьбу, прийти на помощь.

Один из них — святитель Спиридон, радость киприотов, керкирская похвала, Вселенской Церкви драгоценное украшение.

(О св. Спиридоне Тримифунтском)

Цитаты из словаря "Суда", Византия (X век).

Стародавнее. Сторонники благочестия, зная простоту и несовременность

Спиридона, а также его полную непричастность эллинскому образованию,

препятствовали ему на соборе выйти на середину и сойтись в споре с

софистом. Ведь древнее и стародавнее слово просто и не- приукрашенно.

Спиридон, Спиридона. Имя собственное. Епископ Тримифунта, одного из

кипрских городов... (Далее следует пересказ двух чудес из Сократа

Схоластика, см. здесь). Он сотворил

множество и других чудес, а также был на соборе в Никее.

Трифиллий. Епископ, ученик

Спиридона, кипрского чудотворца. Он

описал чудеса преподобного отца нашего

Спиридона Чудотворца, как это

записано в его житии, составленном ямбами, которое, как весьма

полезное, следует изучить.

Цитаты из словаря "Суда" приводится по книге

"Святитель Спиридон Тримифунтский Кипрский Чудотворец.

Агиографические источники IV-X столетий"

Перевод с древнегреч. - А.Ю. Виноградов, науч. ред.

Д.А.Поспелов. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008 г).

Скачать книгу можно по ссылке: http://depositfiles.com/files/kwn78e6ns

Отрывок из "Церковной истории" (1,11) византийского историка

В те же времена жил, как нам рассказывали, и

Спиридон, епископ Тримифунта на Кипре, чью святость, как я считаю, достаточно

доказывает до сих пор идущая о нем молва. О том, что при содействии

Божием с ним произошло, лучше всего, как это обычно бывает, знают

местные жители; я же, со своей стороны, не скрою того, что о нем

дошло до нас. Был он крестьянином, у него была супруга и дети, но не

стал он от этого хуже в божественных деяниях...(Далее следует

пересказ двух чудес из Сократа Схоластика .

И если речь зашла и об этом, не будет неуместным добавить и следующее: у сего Спиридона был обычай часть из своих доходов уделять нищим, а часть одалживать всем желающим без процентов. Причем ни когда он давал, ни когда он получал, сам - не передавал и не брал, а лишь указывал на свою кладовую и велел пришедшим взять, сколько им нужно, и вернуть назад столько, сколько они взяли в долг. Вот один одолживший у него таким образом пришел отдать [долг]. Однако, получив повеление, как обычно, вернуть одолженное в кладовую самому, замыслил неправедное. Решив утаить долг, он не вернул его, но, избегнув отдачи долга, удалился, будто бы все положил. Но скрывать это он мог недолго. Ибо через некоторое время он вновь попросил у Спиридона дать ему в долг, а тот направил его в кладовку, дав ему разрешение отсчитать себе столько, сколько пожелает. Заметив, что комната пуста, он сообщил об этом Спиридону. Тот говорит ему: «Добрый человек, удивительно, как это только тебе одному кажется, что в кладовой не хватает необходимого. Сам вспомни-ка, не забыл ли ты однажды отдать прежде одолженное. Ведь если это не так, ты никак не сможешь получить то, что тебе нужно. Сходи снова, может быть, найдешь». И тот, таким образом изобличенный, сознался в своем грехе.

Достойны удивления суровость и строгость этого божественного мужа в отношении церковного порядка. Так, рассказывают, что в какое-то время (В тексте сказано достаточно непонятно: «некоторое время спустя».) собрались по какой-то необходимости епископы Кипра, и были среди них сей Спиридон и Трифиллий, епископ Ледры - муж и сам по себе разумный, и долгое время учившийся праву в Верите (Верит (совр. Бейрут) - город в совр. Ливане, где в IV в. находилась знаменитая юридическая школа, откуда вышло также несколько известных ораторов.). По окончании собрания Трифиллий, которому повелели наставить народ, когда нужно было привести слова [Христа] «возьми одр свой и ходи» (Тит. 1,15.), вместо «одр» сказал «раскладное ложе». И Спиридон с негодованием заметил: «Неужели ты лучше Сказавшего «одр», что постыдился воспользоваться Его словами?» Произнеся это, он сошел на глазах у всех людей со своего святительского трона и, наставляя этим, смирил того, кто кичился своей речью. Ибо он мог спокойно его стыдить, сам будучи известен и прославлен своими делами, но одновременно и являясь старшим по возрасту и поставлению.

А то, как он относился к приему гостей, явствует из следующего. После того как начался Великий пост, зашел к нему один путник как раз в то время, когда он вместе с домочадцами обычно держал пост и в этот день вовсе не прикасался к пище. Увидев до предела изможденного путника, он сказал дочери: «Ступай, омой ноги этого мужа и принеси ему поесть». А так как девушка ответила, что у них нет ни хлеба, ни ячменя - ведь готовить их было излишним из-за поста, - то, сначала помолившись и попросив прощения, он велел дочери сварить свинины, которая хранилась засоленной в доме. Когда она ее сварила, присев вместе с гостем, он принялся есть принесенное мясо и убеждал того мужа последовать его примеру. В ответ на оправдания, что, мол, он христианин, Спиридон сказал: «Тогда тем более не оправдывайся. Ведь все чисто для чистых, как глаголет божественное слово» (Ин.5,8.). Это о Спиридоне.

И если речь зашла и об этом, не будет неуместным добавить и следующее: у сего Спиридона был обычай часть из своих доходов уделять нищим, а часть одалживать всем желающим без процентов. Причем ни когда он давал, ни когда он получал, сам - не передавал и не брал, а лишь указывал на свою кладовую и велел пришедшим взять, сколько им нужно, и вернуть назад столько, сколько они взяли в долг. Вот один одолживший у него таким образом пришел отдать [долг]. Однако, получив повеление, как обычно, вернуть одолженное в кладовую самому, замыслил неправедное. Решив утаить долг, он не вернул его, но, избегнув отдачи долга, удалился, будто бы все положил. Но скрывать это он мог недолго. Ибо через некоторое время он вновь попросил у Спиридона дать ему в долг, а тот направил его в кладовку, дав ему разрешение отсчитать себе столько, сколько пожелает. Заметив, что комната пуста, он сообщил об этом Спиридону. Тот говорит ему: «Добрый человек, удивительно, как это только тебе одному кажется, что в кладовой не хватает необходимого. Сам вспомни-ка, не забыл ли ты однажды отдать прежде одолженное. Ведь если это не так, ты никак не сможешь получить то, что тебе нужно. Сходи снова, может быть, найдешь». И тот, таким образом изобличенный, сознался в своем грехе.

Достойны удивления суровость и строгость этого божественного мужа в отношении церковного порядка. Так, рассказывают, что в какое-то время (В тексте сказано достаточно непонятно: «некоторое время спустя».) собрались по какой-то необходимости епископы Кипра, и были среди них сей Спиридон и Трифиллий, епископ Ледры - муж и сам по себе разумный, и долгое время учившийся праву в Верите (Верит (совр. Бейрут) - город в совр. Ливане, где в IV в. находилась знаменитая юридическая школа, откуда вышло также несколько известных ораторов.). По окончании собрания Трифиллий, которому повелели наставить народ, когда нужно было привести слова [Христа] «возьми одр свой и ходи» (Тит. 1,15.), вместо «одр» сказал «раскладное ложе». И Спиридон с негодованием заметил: «Неужели ты лучше Сказавшего «одр», что постыдился воспользоваться Его словами?» Произнеся это, он сошел на глазах у всех людей со своего святительского трона и, наставляя этим, смирил того, кто кичился своей речью. Ибо он мог спокойно его стыдить, сам будучи известен и прославлен своими делами, но одновременно и являясь старшим по возрасту и поставлению.

А то, как он относился к приему гостей, явствует из следующего. После того как начался Великий пост, зашел к нему один путник как раз в то время, когда он вместе с домочадцами обычно держал пост и в этот день вовсе не прикасался к пище. Увидев до предела изможденного путника, он сказал дочери: «Ступай, омой ноги этого мужа и принеси ему поесть». А так как девушка ответила, что у них нет ни хлеба, ни ячменя - ведь готовить их было излишним из-за поста, - то, сначала помолившись и попросив прощения, он велел дочери сварить свинины, которая хранилась засоленной в доме. Когда она ее сварила, присев вместе с гостем, он принялся есть принесенное мясо и убеждал того мужа последовать его примеру. В ответ на оправдания, что, мол, он христианин, Спиридон сказал: «Тогда тем более не оправдывайся. Ведь все чисто для чистых, как глаголет божественное слово» (Ин.5,8.). Это о Спиридоне.

Цитата из "Церковной

истории" Саламина Гермия Созомена приводится по книге

"Святитель Спиридон Тримифунтский Кипрский Чудотворец.

Агиографические источники IV-X столетий"

Перевод с древнегреч. - А.Ю. Виноградов, науч. ред.

Д.А.Поспелов. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008 г).

Скачать

книгу можно по ссылке:

http://depositfiles.com/files/kwn78e6ns

Отрывок из "Церковной истории" (1,12) византийского историка

О Спиридоне, епископе Кипрском